コラム

- M&A全般M&A後(PMI)

中小PMIガイドライン策定の背景

【PMIがM&Aの成否を決める】

PMI (Post Merger Integration)とは、「アフターM&A」とも言われ。日本語に訳すと「M&A実行後の、合併・統合業務」です。

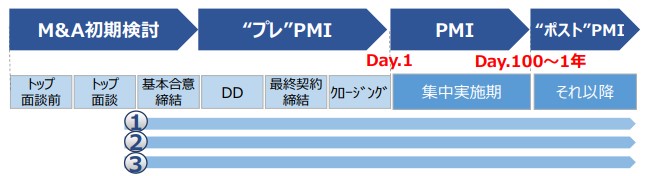

熟練投資家や経験豊富なアドバイザーであれば、PMIの重要性はよく理解しているはずです。特に、譲渡後の3か月程度は「100日プラン」ともいいM&Aの成否を決める重要期間に位置付けられています。

国も、M&Aを推進する上で、PMIの重要性に気づき、2022年3月17日経済産業省(中小企業庁)より「中小PMIガイドライン」が出されました。*1

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317005/20220317005.html

【中小M&A失敗要因は何か?】

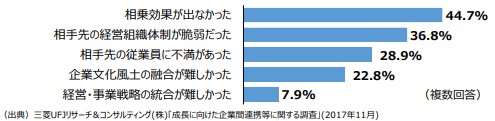

ガイドラインの中で、「中小M&Aの満足度と期待を下回った理由」の調査結果が掲載されて、トップ要因は「相乗効果(シナジー)が出なかった」となっています。

以下、「組織・従業員・企業風土・戦略統合」など、人や事業に関する不満が多いのが特徴です。

デューデリジェンス(調査・分析)は、主に「財務」「法務」にフォーカスを当てられがちですが、中小M&Aの現場感覚では「事業」デューデリが重要であることが調査結果でも明らかになっています。

【中小企業におけるPMIの優先順位】

中小M&Aにおいて、実行後すぐに「合併」手続することは稀であり、実際には以下が優先されます。

- 速やかに「経営方針」を示す

- 「従業員」「取引先」の混乱や離反を防ぐ

- 重要度の高い「課題」に着手

- 業績を向上させる「体制・組織」を整える

最終的には、投資に見合った「リターン」を得ることです。リターンは金銭的に利益に限りません。人材、技術、ブランド、ノウハウ等モノサシは多岐に渡ります。

【国も気づいたPMIの重要性】

「中小PMIガイドライン」は、126頁もある大作ですが、大きく以下のことを主張しています。

(1)中小PMIの「型」の提示、普及啓蒙 :ガイドラインの策定、セミナーや研修等の実施

(2)PMIを実践、実行するための支援を行う :「補助金」や「税制面」での支援策を展開

(3)PMI支援を行う専門家の育成等 :中小企業診断士を中心とした士業等専門家との連携を推進

このような支援策はとても素晴らしいことであり、特に(3)専門家の育成に関しては、中小企業診断士や経営コンサルタントの活用に言及しています。

ただし、以前からPMIの担い手は人材不足であり、高度なマネジメントも求められます。「外部支援者」の立場での専門家育成は、かなりハードルが高い施策である印象を受けます。

【専門家育成の限界と、解決策】

本来、中小M&AのPMIは、譲受側(買手)の経営者自らが陣頭指揮を執り実施すべきです。最終責任・リスクは、買手のオーナー社長が負うのですから当然のことです。

もしくは、譲渡側(売手)の若手社員を引き上げることや、信頼できる「右腕社員」が実施するのが理想です。ただし、大企業ならまだしも、そのような人材がいることは稀です。

社長や右腕でも実施が難しい場合に「専門家」の登場です。手続き系の事務統合であれば、専門家は見つかるでしょうが、PMIの最終目的である「相乗効果」の実現や、「投資リターン」まで求められた場合、適任者は多くないはずです。それができる方は、自分で事業を立ち上げているケースが多いからです。

委託する経営者と、専門家の間にニーズの相違や、距離感があってはPMIがうまく行くはずはありません。売上や利益で達成基準を設けて、業績連動型のインセンティブを導入するなどの工夫が必要です。

【専門家を経営陣に迎えてしまう】

最も効果的なのは、専門家を取締役等の経営陣に迎えてしまうことです。更に理想は、株主として経営者と同じ目線で企業価値向上を目指すことです。上場やM&Aを目指さない場合は、あらかじめ取り決めした価格で、買い取るようなオプション設計することも必要です。

PMIが注目されることは、中小M&Aの市場にとって大きな前進であることは間違いありません。このような背景からも、業務サポートだけではなく、経営者と同じ目線で、企業価値向上を実践できる専門家の登場を期待しています。

【PMIのスタートは、早めほどよい】

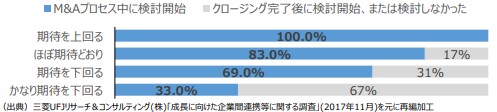

今回のガイドラインの中でも、デューデリジェンス(調査・分析)の段階からPMIを意識して臨むことを強く主張しています。以下調査結果でもM&Aプロセス中に検討開始したケースほど、成功確率が高いことが伺えます。

出典:中小企業庁発表:「中小PMIガイドライン」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline_summary.pdf)

筆者もM&A業界への入り口は、担当者として譲渡後のPMIからスタートです。デューデリジェンスや実行手続きには関わっておらず、全体を理解するまでにかなり時間がかかりました。正直、モチベーションも上がらなかったことも事実であり、反省もしています。

M&Aを実行するためのプロセス中は、どうしても、価格の判断や、実行するかどうかに重点を置きがちですが、もう一歩先を見越すことで見方も準備態勢も変わってきます。PMIがM&Aの重要要素、そして財務や法務以上に「事業デューデリジェンス」が重要であることもこの機会に広まることを期待します。

*1 参照:中小PMIガイドライン(中小企業庁 令和4年3月)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf

齋藤 由紀夫

金融会社でサラリーマン生活を送った後、2012年に㈱つながりバンクを設立。

М&Aアドバイザー事業の傍ら、自ら小規模の事業投資・M&Aを実践。

損切り含めM&Aの投資とエグジットを経験。

現在は、ITベンチャー企業・複数のM&A会社の株主兼役員として経営参画中。

事業投資オンラインメディア「Z-EN」運営。

著書「スモールM&Aのビジネスデューデリジェンス実務入門」(中央経済社)

趣味は、企業価値評価、トレイルランニング、ゴルフ、盆栽